次世代電池

1.サステナブルモビリティ

持続可能な社会を実現するためには、化石燃料の消費が少なく、CO2 の排出の少ないモビリティが必要である。そのために、車両の小型・軽量化やエンジンの低燃費化など、多くの取り組みが行なわれてきた。ハイブリッド車は、低燃費と走行性能の両立という観点から、1997 年の初代プリウスの発売以降、車種と台数を増やしている。現在の主なハイブリッド車は、ガソリンを給油して、エンジンとモータ(発電機)、そして蓄電池との間での効率的なエネルギーのやりとりをすることにより低燃費を実現している。

プラグインハイブリッド車(図1)は、住宅などの電源から車両に搭載された蓄電池に充電することにより、従来のガソリンのみを給油するハイブリッド車に比べて、一次エネルギーの多様化に対応できるとともに、CO2 の排出やエネルギーコストの低減も期待できる。CO2 の排出やエネルギーコストの低減効果は、電気のみで走行できる距離が長ければ長いほど大きくなるので、蓄電池のエネルギー容量と出力拡大への期待が大きい。

電気自動車は、例えばゴルフカートやフォークリフトなど古くからさまざまな形で実用例があり、さらには新しい小型のモビリティの試作車やロボットなどでもその動力として適用されている。電気自動車が、走行時のCO2 排出がゼロで、エネルギーコストも小さいことは、上記のプラグインハイブリッド車の例をみるまでもなく明らかだが、大量普及のためには、やはり、蓄電池のエネルギー密度の大幅な向上による航続距離の延長と電池パックの小型軽量化の両立が最大の課題である。

2. 蓄電池

2.1「佐吉の電池」

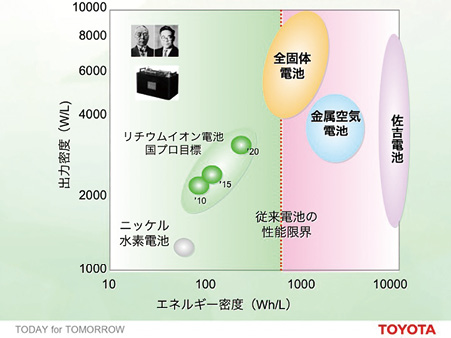

豊田佐吉翁は、トヨタ自動車の母体となった豊田自動織機の創始者である。1925 年、佐吉翁は帝国発明協会に賞金を寄付して、ガソリン以上のエネルギー密度の蓄電池の公募を行っている。いうまでもなく、この「佐吉の電池」は80 年以上経過した現在でも実現していないが、そのビジョン(図2)は現在社会でもそのまま適用できるものである。

サステナブルモビリティは、「佐吉の電池」が求めるエネルギー密度の1/5 程度で、きわめて実現性が高まると考えている。しかしながら現状のNi -水素化物電池や、Li イオン電池では、その理論容量でも、1000 ~ 2000 Wh/L のエネルギー密度には及ばない。これまでの蓄電池は、Ni -水素化物電池やリチウムイオン電池というような新しい電池原理の発明と合わせて、水素吸蔵合金やリチウム酸化物あるいは種々のカーボン材料の適用により、その性能を段階的に向上させてきている。 今後の革新型の電池の候補として、全固体電池や金属空気電池などが挙げられるが、やはりその実現のためには、その電極の活物質や固体電解質などの構成材料のブレイクスルーが必要不可欠である。

2.2 全固体電池

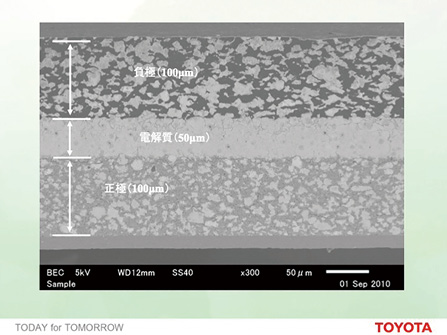

従来のリチウムイオン電池に一般的に使われている電解液を、固体電解質に置き換えることにより、コンパクト化、部品点数や工程の削減、充放電条件の拡大などの可能性があり、それらを総合して高容量化が期待される。図3に、全固体電池の電極断面を切断研磨し、走査電子顕微鏡で観察した結果を示す。

この全固体電池の電極は、上部の黒鉛と固体電界質の負極合材部、正極と負極を仕切る固体電解質単層部、リチウム酸化物と固体電解質からなる正極合材部の三層で構成される。全固体電池においては、電極の活物質と固体電解質をどのように混合してイオンの伝導パスを形成するかが、電池特性の向上に直結するので、このような固さの異なる電極を平滑に切断研磨し、ミクロンオーダーで観察する技術は、きわめて重要な研究開発ツールである。

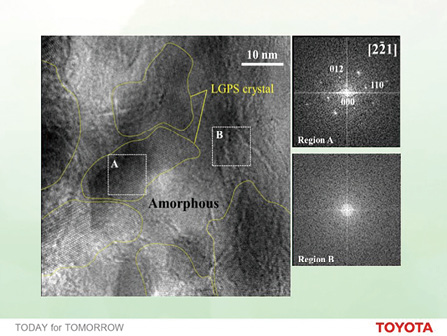

全固体電池に適用する可能性のある固体電解質として、固体内のリチウムイオン伝導が高い種々の材料が提案されている1)~3)。ただし、電池の出力は、電解質のバルク内のリチウムイオン伝導だけでなく、電解質の粒子間の伝導や電極活物質と電解質の界面、さらには、正負極の活物質内でのリチウムイオン伝導と電子伝導が影響しており、それらに関連して多くの研究課題がある。 全固体電池に適用される固体電解質や活物質は、結晶やガラスなど、さまざまな構造のものがあるが、その多くはそもそもの結晶性がそれほど高くないことに加えて、リチウムの挿入脱離により、さらに結晶性が低下するケースも多い。図4に、イオン伝導度では世界最高性能を示すLGPS 型の結晶構造を有する固体電解質の透過電子顕微鏡による観察結果4)を示す。

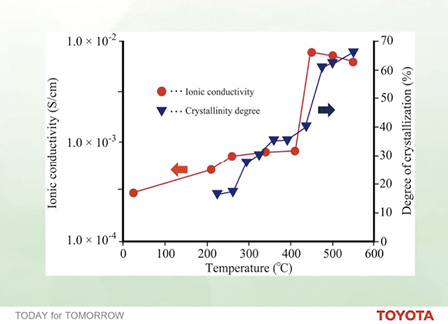

この材料においては、結晶構造の詳しい解析により、結晶内に高速イオン伝導パスが存在することが明らかになっている5)。そのため結晶性を高めることができれば、イオン伝導度を向上させることができる。そこで、結晶性とイオン伝導度との関係を検証するために、熱処理条件を変えた試料ごとに透過電子顕微鏡の回折図形を測定し、その解析により結晶化度を算出した。それとイオン伝導度との関係を図5に示す。

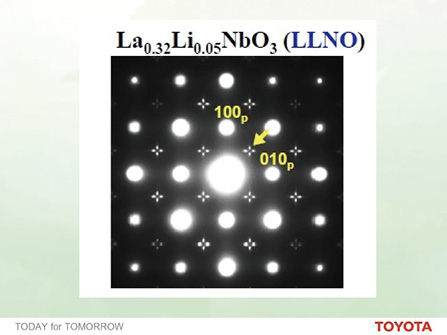

結晶化度の向上により、イオン伝導度が急激に向上することが確認できる。このように透過電子顕微鏡の回折図形を用いて、結晶化度を定量的に評価することにより、固体電解質材料の研究開発や品質管理を系統的に進めることができる。またこの手法は、固体電界質だけでなく、結晶化度で性能が大きく変化する活物質に適用できるとともに、他の分野のさまざまな機能材料にも適用可能である。 現在、全固体電池において、イオン伝導度が高く電池に適用する研究がもっとも進んでいるのは、硫化物固体電解質であるが、材料としての種々の特性を考慮した場合、酸化物固体電解質への期待も大きい。ただし、酸化物固体電解質は、硫化物固体電解質に比べイオン伝導度が低く、その向上が優先課題である。図6には、酸化物固体電解質として、研究開発が進んでいるリチウム・ランタン・ニオブ酸化物(LLNO)の単結晶の走査型透過電子顕微鏡による電子線回折図形6)を示す。

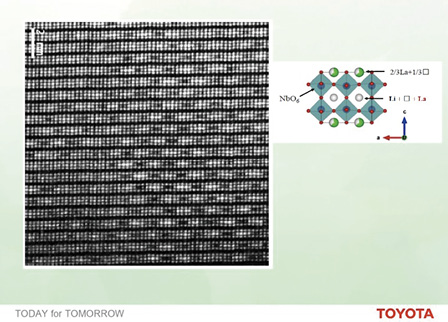

LLNO 単結晶は、硫化物固体電解質のようにアモルファスやガラスとの混合相ではなく、結晶単層で構成されているが、電子線回折図形には特徴的なサテライトが観察される。

図7に、透過電子顕微鏡観察結果を示す。電子線回折図形にみられたサテライトは、格子像で観察されるランタン原子の濃度ゆらぎによるもので、これと交互に位置するリチウム原子も同時に濃度ゆらぎをもって分布していることが推測される。これらの濃度ゆらぎの状態や、充放電時の挙動を調べることにより、さらなるイオン伝導度の向上が期待できる。

2.3 金属空気電池

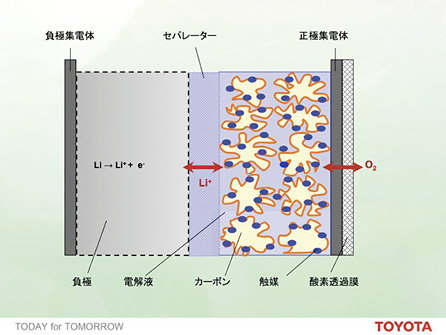

図8に、リチウム空気電池の原理図を示す。金属空気電池は、負極で金属の溶出、正極では溶出した金属が空気中の酸素と反応して放電析出物となることで放電することは古くから知られており、すでに亜鉛空気電池などは一次電池として実用化されている。これまでは、その逆反応による充電は難しいとされてきたが、最近の研究事例で、充電が可能なものがいくつか報告されている7)8)。

充電反応は、負極での金属の析出と、正極での放電析出物の還元という反応が予想されるので、負極では、平坦に金属を析出させること、正極では低いエネルギーで還元反応を起こすような触媒の探索が研究課題となる。

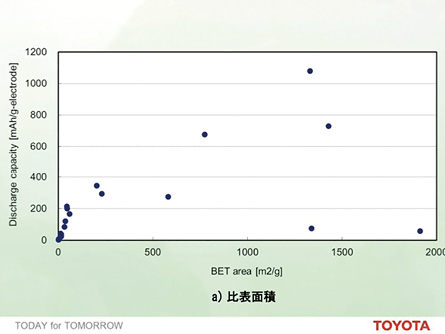

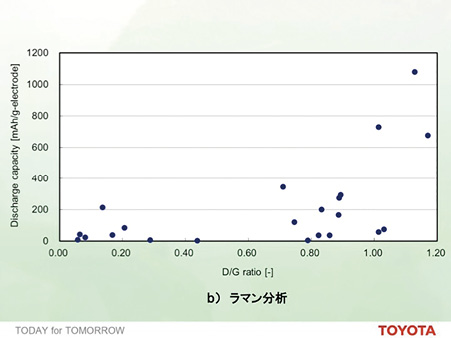

最新のリチウム空気電池の研究において、正極では、カーボン材料の表面構造により、触媒金属を修飾しなくても、充放電反応が可能なことはわかっているが、その充放電容量は理論容量に及ばない。図9には、金属空気電池の正極に種々のカーボンを適用して、その比表面積やラマン分析のD/G 比と放電特性との関係を示す。従来、用いられてきたカーボンの構造因子では、金属空気電池の正極材料としての放電量は説明できず、電池特性の特性に寄与する構造を定量的に特定することが必要であるが、これはきわめて困難で研究開発の大きな障害となっている。

これまで多くの分野では、種々のナノカーボンが研究されてきており、これらの知見がこのようなカーボンの構造定量化の標準試料となり、種々の電池の材料設計に活用されることを期待したい。

3. 新しい分析技術への期待

ここまでは、電池とその構成材料の研究事例を述べたが、さらにそれらのいずれの研究の基盤技術についても多くの共通技術がある。

例えば、SPring-8 などの放射光を用いた分析技術は、すでに半導体材料や自動車用排ガス触媒の研究開発に活用されているが、電池の材料開発においてもその構成材料の構造解析や反応プロセスのin-situ 解析などにおいてニーズは多い。また、JPARC に代表される中性子を用いた解析は、水素やリチウムなど軽元素を含む材料の構造解析で電池用の新材料の発見のための有力なツールとなっている。

また、第一原理計算や分子軌道法による構造解析や、Phase-Field 法によるメソスケールの組織解析、そして、マテリアルインフォマティクスによる材料探索も有力な材料研究ツールとして活用が進んでいるが、さらに、電池などの材料開発への適用拡大も始まっている。

これらの基盤解析技術は、電池の研究においては、京都大学に設立されているNEDO の革新型蓄電池の基礎研究拠点において、さらにその高度化と革新型電池の研究開発への適用拡大が進められている。

また、全固体電池の研究開発を、産学連携と民間の水平分業や垂直連携を組み合わせた研究組合のLIBTEC において実施するプロジェクトも、今春から開始した。これらの拠点により、電池の研究基盤と人材育成がより加速されることを期待したい。