X線によるイメージング技術の進展

1. はじめに

X線は高いエネルギーを持つ電磁波であり、非破壊で物質を透過する特性がある。また、物質を構成する原子間距離と同程度の波長を持ち、結晶格子の周期性による干渉効果によって特定の方向に回折が生じる。本稿ではX線の持つ上記二つの特徴を生かしたイメージング技術を紹介する。

一つは、高輝度のX線源とX線撮像技術およびcomputed tomography1, 2) (CT) 画像処理技術の著しい進展による、μmレベルの物質内部の3次元観察である。 これによって、特に近年研究開発や実用化が進んでいる複合材料の内部構造や生体組織の構造を立体的に鮮明に描写することが可能になった。

もう一つは、X線の回折現象とイメージング技術を融合したX線トポグラフである。この歴史は古く、1950年代にはSiウェーハ内の転位を直接観測することに成功している3)。その後、Si 結晶の無転位化やGaAsなどの化合物半導体結晶の高品質化においても多大な貢献をしてきた4)。 近年ではSiCやGaNなどのデバイス応用が進み、その評価への要請が高まっている。 これについても、X線撮像技術の進展により迅速なウェーハ品質評価や転位の3次元構造評価も可能になってきた。本稿ではこれら2つの可視化技術について、近年の進展を紹介する。

2.高分解能X線CT装置(X線顕微鏡)

レントゲンが1895年にX線を発見し、ベルタ夫人の手の透視像を発表して以来、X線透視法は医療、非破壊検査、空港セキュリティなど多くの分野で活用されている。特に近年、複雑化した半導体パッケージや複合材料などの観察にμmレベルの高い分解能が要求されるようになってきた。一方、X線技術も数μm以下の焦点サイズを持つ微焦点X線管やサブμmの分解能を持つX線検出器が開発され、その要求に応える製品が開発されてきている。

図1に高分解能X線CT撮影を可能にする2つの方式(a)拡大投影法、(b)光学拡大法を示す。

(b)光学拡大法では、試料と検出器を近づけ、シンチレータで発光した光を光学レンズで拡大する。光学顕微鏡に近い分解能が得られる。

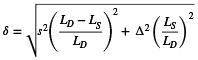

これらの顕微鏡の分解能δは、X線源の焦点サイズs、X 線源−試料距離LS、X 線源-検出器距

離LD、検出器の分解能をΔとすると、おおよそ

で与えられる。(a)の場合、小さな焦点サイズのX 線源を用い、幾何拡大率

で与えられる。(a)の場合、小さな焦点サイズのX 線源を用い、幾何拡大率 を大きく取ることによって、Δ〜数十μm程度

の検出器を使っても、高分解能の画像を取得することが可能となる。例えば、s=0.5 μmとなる微小なX 線源が得られれば、m=50、 Δ=20 μm、とした場合、 δ〜0.6 μmの画像を得ることが可能となる。ただし、極めて微小で安定したX 線源を必要とする点が課題である。

を大きく取ることによって、Δ〜数十μm程度

の検出器を使っても、高分解能の画像を取得することが可能となる。例えば、s=0.5 μmとなる微小なX 線源が得られれば、m=50、 Δ=20 μm、とした場合、 δ〜0.6 μmの画像を得ることが可能となる。ただし、極めて微小で安定したX 線源を必要とする点が課題である。

一方(b)の場合は、光学レンズとX 線シンチレータを組み合わせ、Δ < 1 μmとなるような高分解能X 線検出器を用いる。試料と検出器の距離を近づけm=1.01とすれば、比較的大きな焦点(例えば、s =50 μm)のX 線源を採用しても、Δ= 0.5 μm の検出器を用いた場合、 δ〜0.7 μm の画像を得ることが可能となる。ここでは高分解能検出器の性能が課題であるが、我々は(b)の方式を採用し、極めて安定してサブミクロンの分解能が得られる X 線顕微鏡を開発した5)。

図2に銅ターゲットのX 線源を用いて測定した0.6 μm分解能チャートおよび蟻の頭部の投影像を示す。

僅か1 μm 程度の非常に細い毛までも観察され、 δ < 1 μm が実現されていることがわかる。この測定における検出器の画像ピクセルサイズは、 0.27 μmである。X線顕微CT測定のためには上記分解能を保持したまま試料を360°あるいは180°の角度範囲で少しずつ回転させながら投影像を撮 影する必要がある。

図3に自転車フレーム素材である炭素繊維強化樹脂の例を示す。炭素繊維が異なった方向で積層されていることがわかる。

このような投影像を800枚撮影し、3次元画像を再構成した結果の断層像を図4に示す。

白い部分が炭素繊維、灰色の部分が樹脂、黒い部分は空隙である。方位の異なった積層状態がわかるだけでなく、異なった径の炭素繊維によって構成されている点や不均一な充填状況、さらに樹脂が充填されていない空隙の存在などが明確に観察される。このようにX 線顕微CT により、非破壊で、内部のμmオーダーの詳細な構造を観察できることが大きな特徴である。

3. X 線顕微CT の観察例

カーボンニュートラルな社会の実現に向けて、さまざまなエネルギー技術の研究開発が進められている。その中で注目を集めている、水素を使って電気を発生する燃料電池の高分解能CT画像を紹介する6)。

図5(a)に固体高分子型燃料電池の基本構造を示す。燃料となる水素を負極の触媒層で水素イオンに変換、電解質膜を通して正極の触媒層へ移動し、そこで酸素と反応、H2O を生成する。その際に生じた電位差によって電池として機能し、負極から外部の回路を通じて電子が移動する。この反応をスムーズに、連続的に進めるには、ガス拡散層で水素や酸素がスムーズに供給され、発生したH2O が滞らずに排出される必要がある。また、触媒(Pt/C) 層においては、触媒が均一に分散され、効率良く反応を促進することが重要となる。

図5(b)に燃料電池セルをX 線顕微CT で測定し、同じ部分の断層像を示した。実際には電解質膜は20 μm程度と非常に薄く、また触媒層は数μmとさらに薄い。ガス拡散層は、μm以下の微細な空孔を持つマイクロポーラス層とカーボン繊維で編まれた疎な層によって形成されていることもわかる。

同様なCT 測定によって得られた、セパレータを除いた膜電極複合体(MEA)の3次元像を図6(a)に示す。 これによって、それぞれの層の立体的な構造が可視化され、全体像の把握が容易になる。ところで、ここで示した触媒層内に白い領域が認められ、CT像の色の濃さは、X線の吸収係数の違いを表し、密度が高いほど白く表示されている。つまり触媒層における白く表示されている領域は、重元素のPt触媒と考えられる。本来触媒粒子は、できるだけ反応に寄与する表面積を増やすことが重要であり、その大きさは数nmであり、それが均一に分散していることが望ましい。 ところが本試料の場合、図6(b)に見られるように10 μmを超す塊となって析出していることがわかった。このように、X 線顕微CT によるμmレベルの内部構造非破壊観察は、複雑な構造を持つ試料の評価に極めて有効であることがわかる。

次に、疾病研究のためのマウスの腎臓観察例に関して紹介する。まず、正常および疾病マウスの腎臓組織から生検針で検体を取り出し、ホルマリン液で固定、その後、エタノールで脱水した組織をパラフィンブロックに固定した。この手順によって、 生体内の水が密度の低いパラフィンに置き換えられることにより、生体組織のコントラストを向上させた高分解能CT 像を得ることができる7)。

図7(a)に正常(上段)および疾病(下段)マウスの腎小体周辺の断層像を示す。スケールバーは5 μmである。 疾病マウスの腎小体が縦長に変形していることがわかる。 得られた3次元像から内部の血管で形成された糸球体を立体的に取り出したのが図7(b)、さらにそこから(c)低密度および(d)高密度領域を取り出した。それに基づいて、それぞれの体積比を計算した結果、正常マウスでは低 密度/ 高密度領域の体積比が0.296/0.042 であったのに対し、疾病マウスではその比が0.185/0.089 となり、明らかに低密度領域が減少し、高密度領域が増大していることが観測された。X 線CT 像 を得ることにより各組織の立体的な構造が可視化され、体積計測のような光学顕微鏡による2 次元観察では得られない重要な情報を得ることが可能である。

4.X 線トポグラフ単結晶ウェーハ欠陥評価

単結晶ウェーハにブラッグ回折条件を満たすX線を入射すると、図8(a)に示すように、内部の格子欠陥のある場所において、回折強度に変化が生じる。それを写真フィルムなどの2次元検出器上に写し出すことにより、欠陥を観測することができる。その際、試料と検出器を同期させてスキャンすれば、広い範囲における結晶の回折像を1つの画像として得ることができる(Lang 法)3)。それによって得られた4H SiCのトポグラフ像を図8(b)に示す。回折ベクトルg は2240 である。SiC 結晶内に存在する転位は、基底面転位(BPD)、貫 通らせん転位(TSD)、および貫通刃状転位(TED)であり、それぞれ図中で、濃い線状、濃い点状、および薄く短い線状の像として同定される。このように、X 線トポグラフによって結晶内の転位を画像化できる理由は、以下のように説明される。 結晶性が良い単結晶に対しては、X 線の回折幅は極めて狭く、ほぼ10-5 rad のオーダーである。一方、転位近傍では、10-4 rad を超える格子面の傾きが起こっていると考えられる。したがって、転位から十分離れた領域では、平行性の高い成分(parallel beam)のみが回折する。しかし、転位近傍で格子面が歪んだ領域では、それより広い角度範囲のX 線も回折条件を満たし、回折強度が増加する。Lang 法では、発散角10-4 rad オーダーのX 線を入射するので、転位によって歪んだ領域 で回折され、X線強度の強い像として現れる。一方、入射側に結晶コリメータを入れて平行度を向上させたり、放射光を用いて入射ビームの平行度を10-5 rad程度まで向上させたトポグラフでは、転位像は、単純に強度が増大するのではなく、濃淡の混ざっ た複雑なパターンとなる。このパターンを上手く利用することにより、転位のバーガースベクトルを決めることも可能である8)。

例えばSiC においては、ドーパントの種類や濃度を制御するため、表面のエピタキシャル膜上にデバイスを形成する。そこでの欠陥を評価する 上では、反射法によるトポグラフが有効である。図9は、(0001)面が4°オフセットしてカットされた4H SiC 上に10 μmのエピタキシャル膜を形成した試料の反射トポグラフの例である。図9(a)で見られる縦方向の黒い線は基板とエピタキシャ ル膜界面にできたミスフィット転位である。また、図9(b)に見られる黒い面上の領域は、エピタキシャル膜内の(0001)面に沿って発生した積層欠陥であると見なされる。その原因と考えられるのは、基板内に存在していた基底面転位(線状の像)である。特に、積層欠陥はデバイス特定に大きな影響を与えるため、その評価は重要である。

5.セクショントポグラフによる転位の3次元像9)

ここまで紹介してきたのは、透過トポグラフによる結晶基板内全体あるいは反射法による表面の欠陥観測であった。さらに、結晶内部での欠陥の位置を決めるためには、セクショントポグラフといわれる方法を使う。その概略を図10(a)に示す。幅10 μm程度に細く絞ったX 線ビームを入射し、回折X 線像を測定すると、そのパターン位置から欠陥の深さを知ることができる。図10(b)には、SiC 単結晶を5 μmずつシフトしながら連続的に撮影した像を示す。左が結晶の検出器(表)側、右がX 線(裏)側に相当しており、個々の転 位が黒い点として検出されている。それぞれの点をよく見ると、画像毎に少しずつ移動している様子がわかる。このように、セクショントポグラフを用いれば転位の深さ方向の位置が特定でき、結晶中の伝播を3次元的に把握することが可能になる10)。

図11 は同じくSiC 結晶内における転位の伝播を2240 反射で測定し、3次元表示したものである。結晶の裏面から表面まで真っ直ぐ伸びているのがTED、内部で丸くカーブしているものが BPD、そして表面でのみ塊として見えているのがTSD である。TSD が表面でのみ見えているのは、内部では反射の回折ベクトルg と転位の バーガースベクトルb=(000c )が(4H SiC のc 軸長 =10.05 Å )直交し、コントラストが消失しているためである11)。ただし、表面においては歪みが解放され、回折ベクトルと平行な[1120]方向 にも歪みが生じていることが強いコントラストが観測される原因と考えられる。

次に、シリコンウェーハに加熱プロセスを加えた場合に発生した欠陥を透過のLang 法で測定した例を図12(a)に示す12)。ウェーハの端近くで大量の転位(真黒くなっている部分)が発生し、そこから、 [100]および [110]方向に多数の転位列が延びている。ただし、この像からはウェーハ内部で転位がどのように伝播しているかの詳細は 分からない。そこで、図で赤くハッチした部分を、50 μmごとにセクショントポグラフで測定した結果を図12(b)に示す。結晶端部では、表面に大量の転位が発生し、黒い塊となっているが、そこから離れるにつれ、発生した転位は結晶の中央部に集まって伝播している。また、2つの〈100〉方向に延びる転位の列は、それぞれは繋がっておらず、独立に結晶の表面から裏面へ貫通している。したがって、これらの転位は、〈100〉方向に延びる応力場により誘起されたものと理解できる。以上述べてきたように、セクショントポグラフおよびそれを短い(例えば5μm)間隔で測定することにより、転位の伝播を3次元的に可視化することが可能となり、結晶成長条件による転位伝播状況への影響なども評価することが可能になってきた。

6.まとめ

本稿では、近年のX 線源、光学素子およびX線検出器の進歩により可能になった、2種類のX線イメージング技術に関し、その進展を概説した。

1つは、レントゲンの発見に始まる透視技術で、医療やセキュリティ検査では欠かせないものとなっている。近年では、特に検出器技術の進展でサブミクロンの分解能を持つCT 装置が入手可能となり、今後、先端材料・デバイス開発にさらに活用の幅が拡がると考えられる。また、高コントラストの高分解能X 線CT 装置も開発され、生体組織の観察や生検への応用も拡がっていくものと期待される。一方、X 線回折顕微鏡= X線トポグラフに関しても、高分解能化や転位の3次元立体像の取得が可能となってきており、近年注目されている新しい結晶材料(SiC, GaN, Ga2O3など)の評価にも広く活用されていくものと考えられる。