脱炭素社会に貢献する機器分析CCUSの“U”─CO2を工業材料へ─

新型コロナウイルスによる行動制限が解除され、日常生活が元に戻りつつある中、経済活動の再開に伴って、再び二酸化炭素(CO2)の排出量が増加に転じる懸念がある。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、地球温暖化に伴う被害を防ぐ目標としている「産業革命前からの気温上昇幅1.5 度」を超えてしまう可能性が高く、これを防ぐためには2030年に世界のCO2 排出量を半減させる必要があると警告した1。さらに国連のグテーレス事務総長は「気候の時限爆弾の時計が刻々と進んでいる」と危機感をあらわにしている。このような現状から、CO2 の削減は急務となっている。

CO2 を削減するための技術として、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)が盛んに研究されている。日本語では二酸化炭素回収・有効利用・貯留と呼ばれ、その名のとおり、三つの取り組みに分けられる。その中でも筆者らは、CCUS の“U”すなわち、CO2 の有効利用に取り組んでいる。CO2 は有機物を燃焼した際の最終生成物であり、非常に安定な化合物である。そのため、化学的な変換が非常に難しい。

しかし見方を変えれば、CO2 は大気中に豊富に存在し、無毒、不燃性で安価な未利用の炭素資源と捉えることができる。CO2 を原料とする化合物は、工業的に尿素やサリチル酸などが挙げられるが、CO2 からポリマーを合成することができれば、製品を長期間に渡って使用することができる。この間、CO2 が製品中に固定化された状態になるので、私たちの日常生活に役立てながらCO2 の削減にも貢献できるという利点がある。

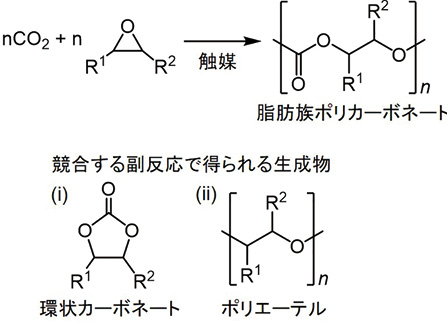

CO2 とエポキシドの交互共重合による脂肪族ポリカーボネート合成は、適切な触媒の存在下において、CO2 分子がポリマー骨格に直接取り込まれる画期的な反応で、今から約50 年前に発見された(図1)2,3。ここで生成する脂肪族ポリカーボネートは、質量の約半分がCO2 由来であり、汎用樹脂に比べて石油由来炭素資源の使用量が少ないという特徴を持つ。

図1 CO2 とエポキシドの交互共重合による脂肪族ポリカーボネート合成と副生成物

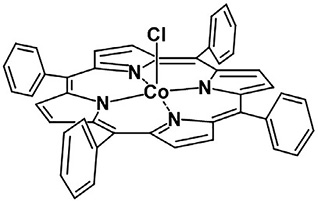

この反応の難しさは、二つの副反応が競合する点である。それは、(i) CO2とエポキシドが一分子ずつ付加した5員環の環状カーボネートの生成と、(ii) エポキシドが単独で重合することで生じるエーテル結合を含むポリマーの生成である。そのため、触媒に求められる性能として、単に高活性であるだけでなく、高選択的に脂肪族ポリカーボネートのみを合成する必要がある。筆者らの報告も含めて、この反応を特異的に進行させる触媒として、さまざまな金属中心と配位子を持つ金属ポルフィリン錯体が報告されている。本稿では、筆者らが開発したコバルトポルフィリン錯体((TPP)CoCl, 図2)を触媒とする研究内容を、各種分析方法を含めて紹介する。

図2 コバルトポルフィリン錯体: (TPP)CoCl

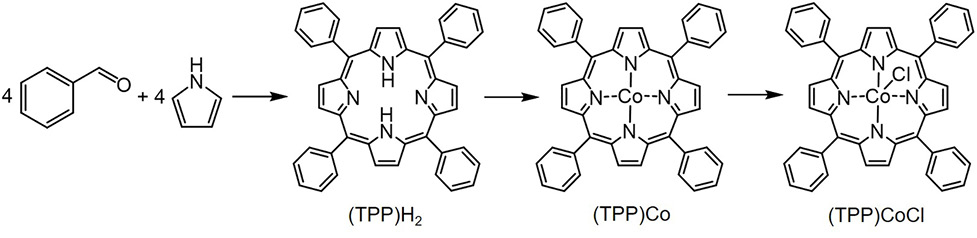

図3 コバルトポルフィリン錯体の合成スキーム

触媒の合成は、図3の手順に従って行う。初めにベンズアルデヒドとピロールから、Rothemund-Lindsey法によりポルフィリン((TPP)H2)を合成する。プロピオン酸の存在下で、両者の縮合と、それに続く酸化により、ポルフィリンが生成される。

次に酢酸の存在下で、(TPP)H2、CoCl·6H2O、CH3COONa を混合し、還流する。生成物を丁寧に洗浄、乾燥すると、ポルフィリンの中心にコバルトが結合した(TPP)Co が生成する。この時のコバルトは2価であるが、このままではCO2 とエポキシドの交互共重合に活性を示さない。そこでメタノール中、塩酸を加えて室温で撹拌する。この生成物を洗浄、乾燥後、再結晶することで(TPP)CoCl が得られる。

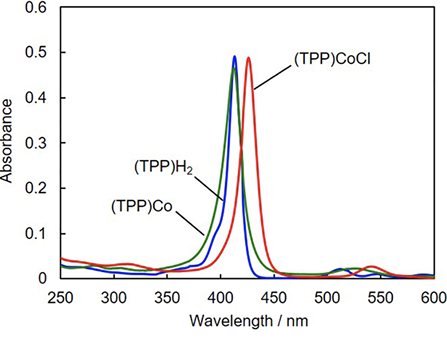

これらの触媒が合成できたかどうかは、紫外可視分光(UV-Vis)測定により判断する。合成した(TPP)H2、(TPP)Co、(TPP)CoClをそれぞれメタノールに溶解すると、図4のようなスペクトルが得られる。最も特徴的なソーレバンドは、(TPP)H2 と(TPP)Co で、それぞれ413 nmと410 nm と接近しているのに対し、(TPP)CoCl では426 nm と、違いが一目でわかるものとなっている。もちろん、実際の帰属には500–600 nm に観測されるQ バンドや、(TPP)CoCl に表れる312 nm のバンドの波長と相対強度も重要である。

図4 合成したポルフィリンのUV-Vis スペクトル

触媒が合成できたところで、いよいよ重合を行う。ステンレス製のオートクレーブに、合成した(TPP)CoCl、助触媒である4- ジメチルアミノピリジン(DMAP)、エポキシド、溶媒を加え、5 MPaのCO2 を圧入し、40ºC のオイルバスに浸して撹拌する。所定の反応時間に達したら、生成物をサンプリングして1H NMR 測定とGPC 測定を行う。 1H NMR 測定では、原料のエポキシドの反応率、目的の脂肪族ポリカーボネート選択率、副生した環状カーボネートとポリエーテルの選択率を算出する。 GPC 測定では、生成物をTHF に溶解し、示差屈折率(RI)検出器によってポリスチレン標準品との相対分子量を算出する。本触媒系では、触媒の軸配位子である塩化物イオンが開始剤となるポリマー末端と、反応系中に存在する(主に触媒由来の)水が開始剤となるポリマー末端が存在するため、通常、二峰性のクロマトグラムが得られる。

生成した脂肪族ポリカーボネートの物性を評価する場合は、反応溶液を大量のメタノール中に注ぐことで反応を停止させる。脂肪族ポリカーボネートは、一般的に使用される多くの有機溶媒に溶解するが、水やアルコールには不溶である。この操作により脂肪族ポリカーボネートを析出させ、ろ過、乾燥した後に熱重量-示差熱分析(TGDTA)測定や、示差走査熱量(DSC)測定を行う。

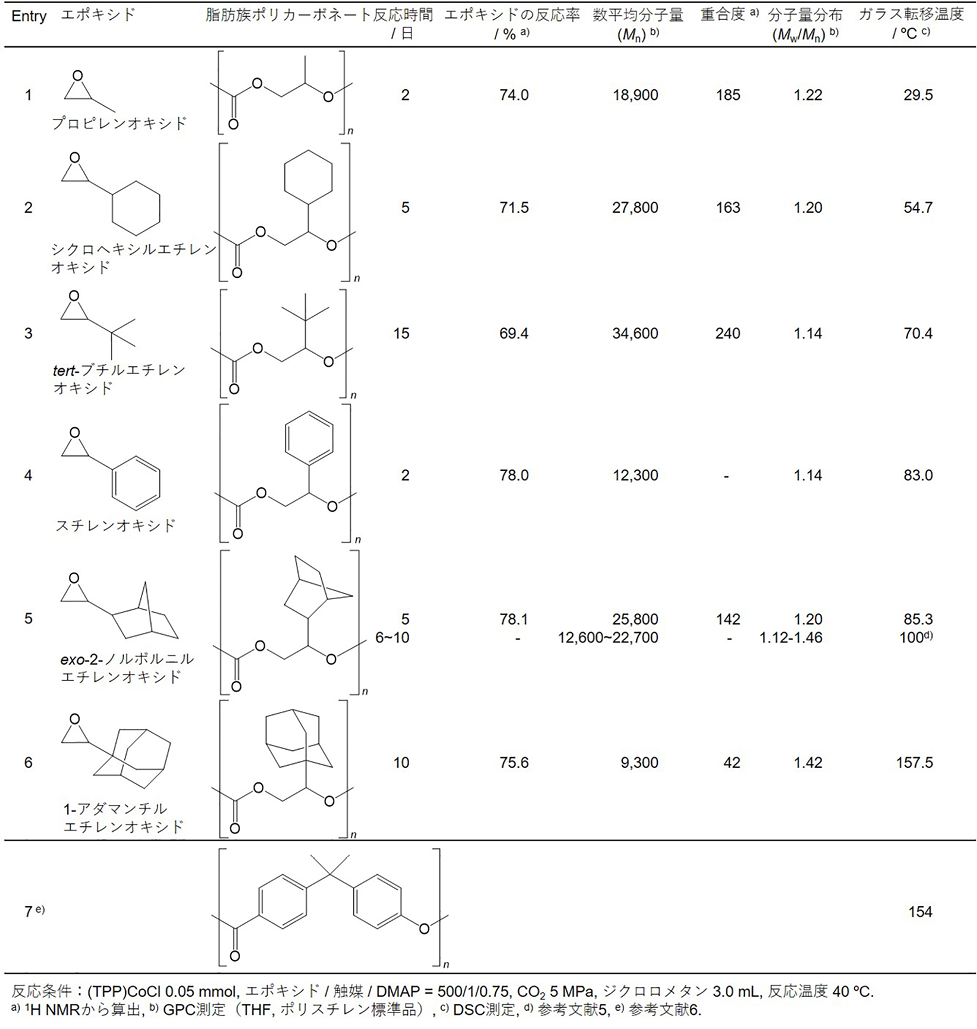

表 側鎖にかさ高い置換基を持つ脂肪族ポリカーボネートの合成結果

反応結果の例を上の表に示す4。プロピレンオキシド(Entry 1)の場合、数平均分子量(Mn)は18,900 であり、重合度は185 に相当する。これほど高い分子量を持ち、分子量分布(Mw/Mn)も1.22 と比較的狭いが、DSC 測定によるガラス転移温度(Tg)は29.5℃と室温付近にとどまることがわかる。これに対し、シクロヘキシルエチレンオキシド(Entry 2)、tert- ブチルエチレンオキシド(Entry 3)、exo-2- ノルボルニルエチレンオキシド(Entry 5)は、長い反応時間を必要としたが、いずれも高い重合度を達成した。筆者らの報告以外にも、exo-2- ノルボルニルエチレンオキシド(Entry 5)は、コバルトサレン錯体を用いて100°C のTg を達成したという例もある5。スチレンオキシド(Entry 4)は、プロピレンオキシド(Entry 1)と同じ条件で重合が進行した。 これらのTg は54.7-85.3℃と、プロピレンオキシド(Entry 1)に比べて向上した。また1- アダマンチルエチレンオキシド(Entry 6)は、重合度こそ42 であった* が、Tg は157.5℃と非常に高い値を示した。これは、エンジニアリングプラスチックとして利用されている芳香族ポリカーボネート(154℃)に匹敵する値である(Entry 7)6。

*絶対分子量ではなく、GPC を用いた相対分子量であるため、反応率から予想される値よりもかなり小さい値となっている。

これらの実験結果は、一般的に使用される各種の分析手法によって得られたものであり、現状では問題や不便さを感じるところはない。むしろ、さまざまな分析装置の進歩に驚き、感謝しているところである。一方、ポリマーの分析手法に関しては、今後のさらなる発展を期待する点がいくつかある。 今回紹介した(TPP)CoCl 触媒は、高選択的に脂肪族ポリカーボネートを合成できるが、そうではない触媒を用いた場合、カーボネート結合の繰り返し単位の一部に、CO2 が挿入されないエーテル結合が含まれることがある。NMR では、このエーテル結合の割合はわかるものの、平均的な情報であるため、ポリマーの主鎖を構成する繰り返し単位のうち、末端から数えて何番目にエーテル結合が存在するのか、というポリマーの一次構造まではわからない。また、本稿では触れなかったが、側鎖の位置規則性(いわゆる頭尾構造)も同様に、末端から数えて何番目の頭尾構造が逆転しているのかまではわからない。これはMALDI-TOF MS などの絶対分子量測定においても、現状では不可能なことである。

ポリマーに限らず、機器分析が究極的にたどり着く先として、化学反応において、分子が反応する様子をリアルタイムで観察できることであると考えている。ある分子の結合が切断されて、別の新たな結合ができる瞬間を追跡でき、有機化学の教科書に載っているような反応機構を、何らかの手法によって実際に目で見ることができれば、なんと面白く、素晴らしいことではないだろうか。