X線反射率測定装置の原理と応用

1.はじめに

薄膜材料は各種デバイスに応用され、ハイテク材料の中心をなしています。各デバイスの諸特性は、薄膜の膜厚、膜密度などといった膜構造パラメータに依存している場合が多くあり、これらを定量的に評価することが重要です。その評価方法として、X 線反射率法(XRR:X-Ray Reflectivity)があります。

2. X 線反射率法の特長

X 線反射率法は、X 線を物質表面すれすれに入射させ、その入射角度に対するX 線反射率の依存性を調べることで、膜厚、密度、表面や界面のラフネスといった膜構造パラメータを求める手法です。

この手法は、「試料の前処理がいらない」、「大気中で測定できる」、「非破壊検査である」、「標準試料を必要としない」、「可視光に不透明な試料にも適用できる」、「多層膜の解析ができる」などといった、他の評価手法にはない特長を持っています。

3. X 線反射率測定装置の原理

X 線を物質に入射すると、可視光と同様に物質の表面で反射、屈折などの物理現象が起こります。

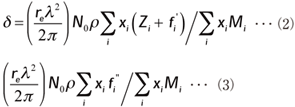

したがって、X 線のような非常に短い波長の電磁波についても物質の屈折率が定義でき、X 線の分野では習慣的に次のように屈折率を表現します。

![]()

δ , βの値は、入射するX 線の波長、物質の組成、密度によって理論的に計算することができ、一般的な物質に関するδ , βは1 × 10-6 程度の値で、真空中では0 となります。

- re:電子の古典半径(2.818 × 10-15m)

- N0:アボガドロ数

- λ:X 線の波長

- ρ:密度(g/cm3)

- Zi,Mi,xi:i 番目の原子の原子番号,原子量および原子数比(モル比)

- f'i,f" i:i 番目の原子の原子散乱因子(異常分散項)

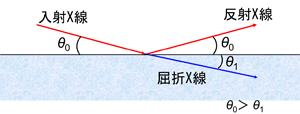

図1 X線の反射と屈折

X 線の物質に対する屈折率は1 よりやや小さい値になるため、X 線が物質に入射するときには図1に示すような行路となります。

屈折率が空気(真空)より小さいことから、入射角θ0 がある角度より小さいとき、全反射が起こります。この角度を全反射臨界角(θc)と呼び、![]() で表されます。例えば、Si 表面あるいはAu 表面にCuKα線を入射させた場合、臨界角θc は、それぞれ0.22°、0.57°ほどになります。

で表されます。例えば、Si 表面あるいはAu 表面にCuKα線を入射させた場合、臨界角θc は、それぞれ0.22°、0.57°ほどになります。

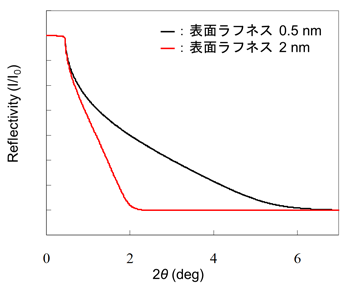

X 線の入射角が臨界角より小さいときには、入射X 線は全反射するため、入射X 線と反射X 線の強度は等しく(反射率1.0)なります。しかし、臨界角を超えると屈折X 線が発生し、反射率は急激に減少します。表面が理想的に平坦な場合は、反射率は入射角のほぼ−4乗に比例して減少しますが、表面がX 線の波長オーダーでみて平坦でない場合には、図2の例で示すように、それより早い減衰曲線を描きます。したがって、入射角度に対する強度減衰の依存性を調べることでラフネス(粗さ)の情報を得ることができます。しかし、逆に言えば、反射率測定は表面や界面が十分に平坦(数nm 以下)な試料に限られます。

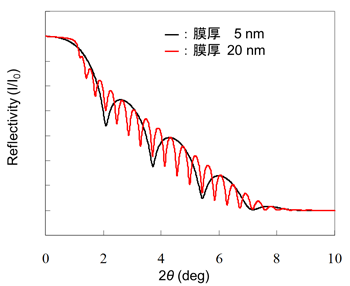

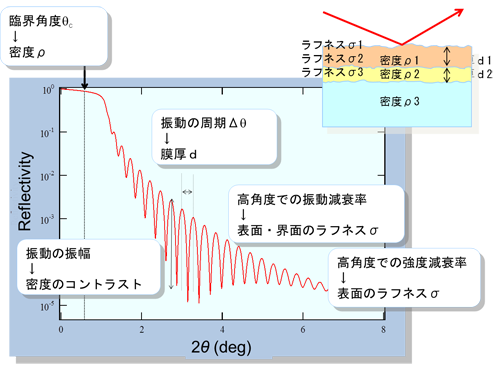

X 線反射率がさらに有効な情報を与えるのは、ガラス基板や単結晶基板といった基板上の薄膜に対してです。薄膜表面で反射したX 線と、薄膜と基板の境界において反射したX 線が干渉することにより、X 線反射率プロファイルに振動が表れます。図3の例で示すように、その周期は膜の厚さに対応しており膜厚が厚いほど短い周期で振動します。

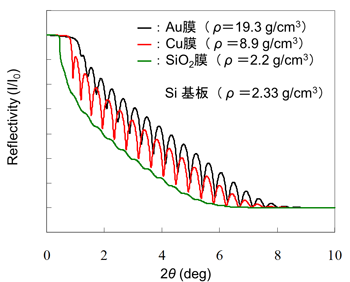

また、図4の例で示すように、臨界角は膜密度に依存しており、密度が高いほど入射角度が高い側で観測されます。さらに振動周期の振幅は膜と基板の密度差に大きく依存しており、密度差が大きい場合は振動周期の振幅が大きくなり、小さい場合は振幅が小さくなります。

ちなみに、先に述べたラフネスのうち、表面ラフネスは主にプロファイル全体の減衰の傾向を決めますが、界面ラフネスは主に振動振幅の減衰の仕方と対応します。

図2 表面ラフネス(表面の粗さ)が異なる Si 基板のX線反射率プロファイル

図3 Si 基板上に製膜された膜厚の異なる Au 膜のX線反射率プロファイル

図4 Si 基板上に製膜された膜密度の異なるAu,Cu,SiO2 膜のX線反射率プロファイル(膜厚は20nm)

以上のことから、X 線反射率プロファイルからは、図5に示すような様々な情報が得られることがわかります。なお、このX 線反射率プロファイルでは、広いダイナミックレンジの強度変動を議論することが多いため、縦軸を対数スケールで表示し、最大強度で規格化した強度比(反射率)として表示することが一般的です。また、横軸のスケールは入射角θ又はその2倍の角度2 θとして表現されます。

図5 X 線反射率から得られる情報

X 線反射率測定は、入射角度が0°付近の極めて低い角度からの測定であるため、平行性の高い入射X 線と精密に入射角を制御できる試料位置調整機構が必要となります。また、図5に示されているように臨界角を超えると反射率が急激に減少することから、精度良く解析を行うには、5 桁程度のダイナミックレンジが必要となります。特に極薄膜やラフネスの評価では、さらに広いダイナミックレンジが必要であり、高出力タイプのX線源や放射光を利用する場合も少なくありません。

実際の解析では、膜構造モデルに基づき膜厚、密度、界面ラフネスなどをパラメータとしてシミュレーションを行なったプロファイルを、測定で得られたプロファイルに最適化することにより行います。測定データと計算データの残差が最小になるよう、ソフトウェアを用いた最小二乗法により各パラメータの最適値を求め、それらの値を確定します。

4. X 線反射率法の応用例

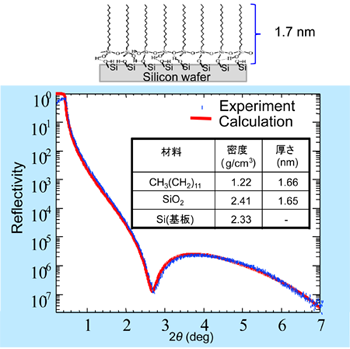

Langmuir-Blodgett (LB)法によりSi 基板上に製膜した、有機単分子膜のX 線反射率測定の結果を示します。単分子薄膜の場合、積層方向に繰り返し構造を持たないため、通常のX 線回折測定では積層方向の情報は得られません。そこで、高出力タイプのX 線源を搭載したX 線反射率測定装置にて測定を行い、X 線反射率プロファイル上の振動周期から膜厚を求めました(図6)。その結果、膜厚は有機単分子膜の分子鎖長と一致する1.7 nm であることが確認できました。

図6 有機単分子膜の分子モデルと反射率測定結果

このように、X 線反射率測定では、結晶性の膜だけでなく、繰り返し構造を持たない非晶質膜や単分子膜であっても評価が可能で、膜厚は数nm~ 1000 nm 程度の範囲で解析が可能です。また、仮定した膜構造モデルが真の膜構造に近い場合は、ほぼ自動で最適な膜構造パラメータを求めることもできます。

このような理由から、X 線反射率法は(1)電極膜、酸化膜、磁性膜などの膜厚管理(2)半導体ポリ膜・アモルファス膜、有機膜などの膜厚や界面ラフネスの評価(3)保護膜、low-k 膜、有機膜などの密度評価(4)多層膜における各層の膜厚、相互拡散層の評価などといった様々な用途に使われており、薄膜の評価には欠かせない評価手法の一つとなっています。

<参考資料>

"薄膜X 線測定法基礎講座第5 回X 線反射率測定"

八坂美穂:リガクジャーナルvol.40, no.2,( 2009)1-9

"微小角入射X 線回折・散乱法による表面・薄膜の構造評価"

表和彦:Journal of Surface Analysis vol.9, no.2, (2002)203-209

西郷 真理

((株)リガク)

2014年6月13日 公開